Passione Fumetti: Maus, Palestina e Ritratti di guerra

I Fumetti sono una cosa seria. Il fumetto, quale forma di narrazione visiva più o meno artistica, è un media particolarmente adatto a veicolare argomenti importanti, anche se nell’immaginario comune – in particolare in Italia – resiste l’idea che i fumetti siano esclusivamente una forma di intrattenimento, in particolare per ragazzini. Un pregiudizio su cui però non mi soffermo, perché in questo articolo voglio parlare di tre libri a fumetti che trattano di temi molto seri e di cui tutti dovremmo avere coscienza e memoria: la vita di un deportato nei campi di concentramento, in Maus di Art Spiegelman (Einaudi Editore), la situazione nei territori occupati da Israele, in Palestina di Joe Sacco (Mondadori) e i sopravvissuti alle repressioni e alle torture – ma anche i tanti desaparecidos – delle dittatura del centro e sud America, in Ritratti di guerra di Ángel de la Calle (001 Edizioni). Il primo è un racconto biografico, il secondo un reportage di graphic journalism e il terzo un romanzo di fantasia basato su fatti reali. Tutti e tre dimostrano una potenza espressiva che ne ha fatto dei classici senza tempo, che continuano ad essere stampati e letti in tutto il mondo a distanza di anni dalla loro prima pubblicazione.

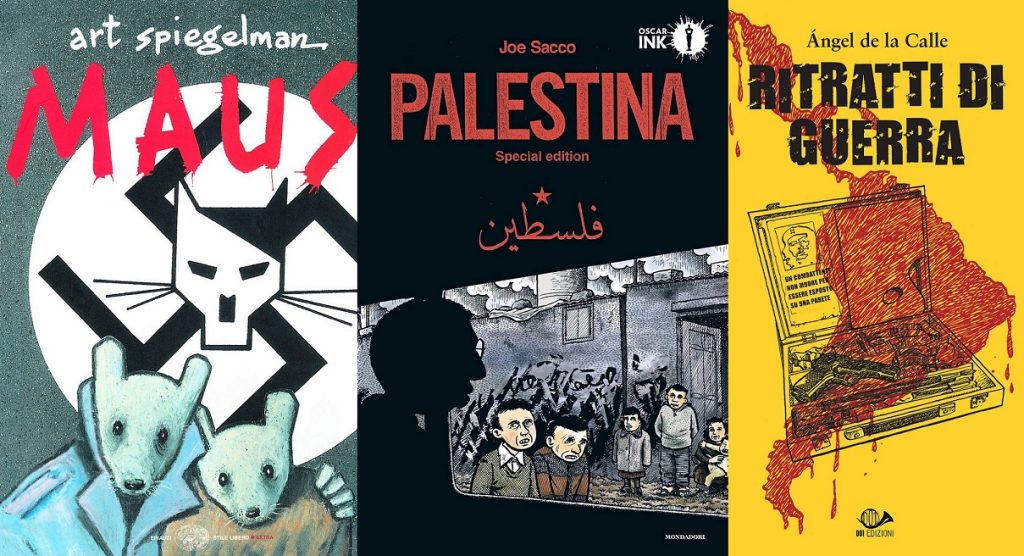

Maus

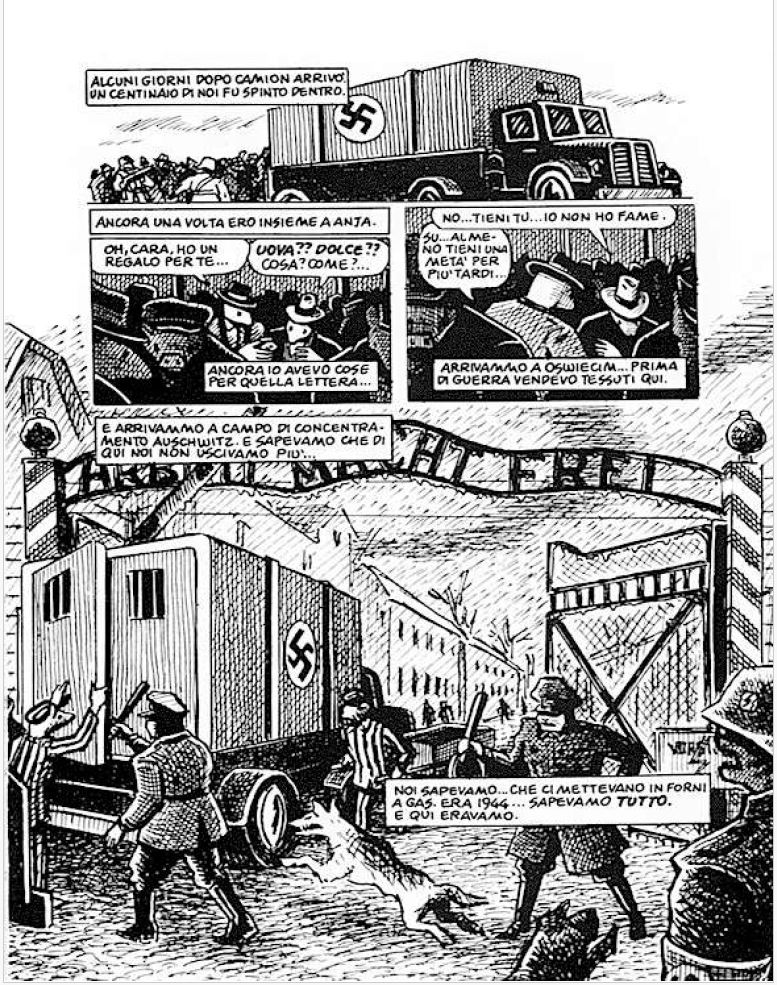

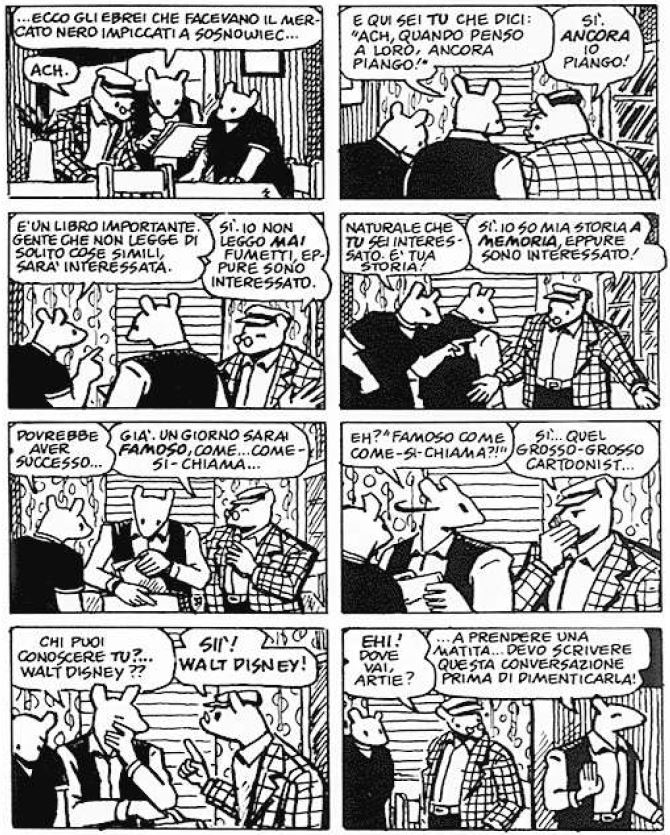

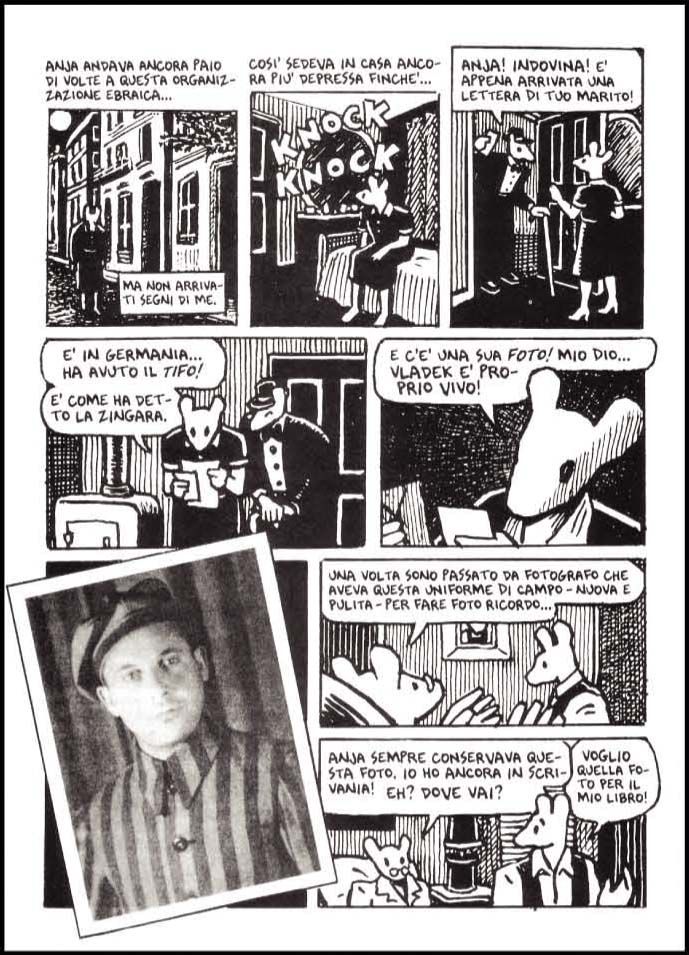

Maus di Art Spiegelman (Einaudi) è uno dei massimi capolavori del fumetto mondiale. È la storia del padre di Art Spiegelman, Vladek, della sua vita in Polonia a partire dai tempi dell’invasione tedesca del 1939, dei tentativi di sfuggire alla deportazione e della permanenza nel campo di concentramento di Auschwitz. È anche il racconto autobiografico del difficilissimo rapporto dell’autore con il padre, di cui lui stesso scrive “in un certo senso lui è proprio la caricatura razzista del vecchio ebreo spilorcio”, ma di cui dice anche che “era straordinariamente acuto e intraprendente”. Qualità che gli consentono di ritardare il più possibile la cattura da parte dei nazisti – con la conseguente deportazione nel campo di concentramento – e poi di sopravvivere in condizioni assurde e disumane. Il libro di Art Spiegelman si concentra sull’umanità del protagonista e di chi gli sta intorno, prima, durante e dopo la prigionia, una scelta certamente non facile ma che costituisce il punto di forza dell’opera.

La narrazione di Art Spiegelman è infatti estremamente personale e partecipata – essendo peraltro co-protagonista del racconto – e allo stesso tempo universale. Maus in tedesco vuol dire topo. L’autore rappresenta infatti gli ebrei come topi, i polacchi come maiali e i tedeschi/nazisti come gatti. Il suo stile di disegno in bianco e nero, semplice ed efficace, conferisce comunque un alto grado di realismo, sia nelle sequenze più drammatiche rievocate da Vladek, sia nei dialoghi della ricostruzione, sempre efficaci e scorrevoli, in cui non mancano l’ironia e le riflessioni sul passato. E anche se, riferendosi al suo lavoro, l’autore dice “qualsiasi cosa realizzi, non sarà mai nulla rispetto all’essere sopravvissuti ad Auschwitz”, questo libro rappresenta una delle testimonianze più intese e coinvolgenti di quello che è stato lo sterminio sistematico nei campi di concentramento nazisti durante la seconda guerra mondiale.

Maus – in inglese Maus: A Survivor’s Tale – è stato pubblicato originariamente a puntate sul magazine RAW (rivista fondata e diretta dallo stesso Art Spiegelman, insieme alla moglie Francoise Mouly) dal 1980 al 1991, e successivamente raccolto in volume e tradotto in tutto il mondo, ricevendo consensi unanimi. Nel 1992 è stato il primo – e per oltre 25 anni anche l’unico – fumetto a riceve il Premio Pulitzer.

Art Spiegelman

Art Spiegelman, alias Itzhak Avraham ben Zeev Spiegelman, è nato nel 1948 a Stoccolma, ma è cresciuto a New York, città in cui arriva quando è ancora bambino e in cui si afferma come fumettista underground negli anni ’70. Nel 1980, insieme con la moglie Françoise Mouly, fonda la rivista Raw, su cui, oltre a pubblicare Maus a puntate, ospita comics di autori come Robert Crumb, Charles Burns, Jacques Tardi, Lorenzo Mattotti, José Muñoz, Chris Ware e Richard McGuire (la prima versione di Here è stata pubblicata su Raw nel 1990). Oltre ad avere lavorato per riviste come il New York Times e The New Yorker – di cui è stato anche direttore artistico e copertinista – Art Spiegelman ha realizzato un importante fumetto sul post 11 settembre, dal titolo In the Shadow of No Towers (in Italia L’ombra delle torri – Einaudi Editore).

Palestina

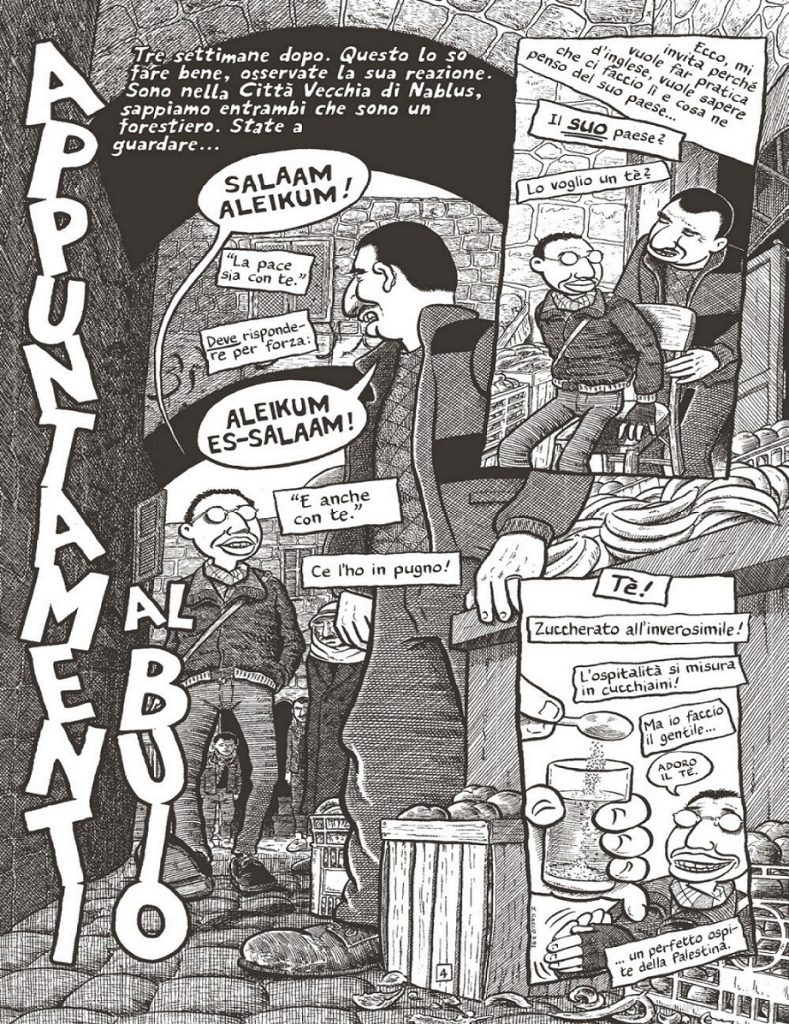

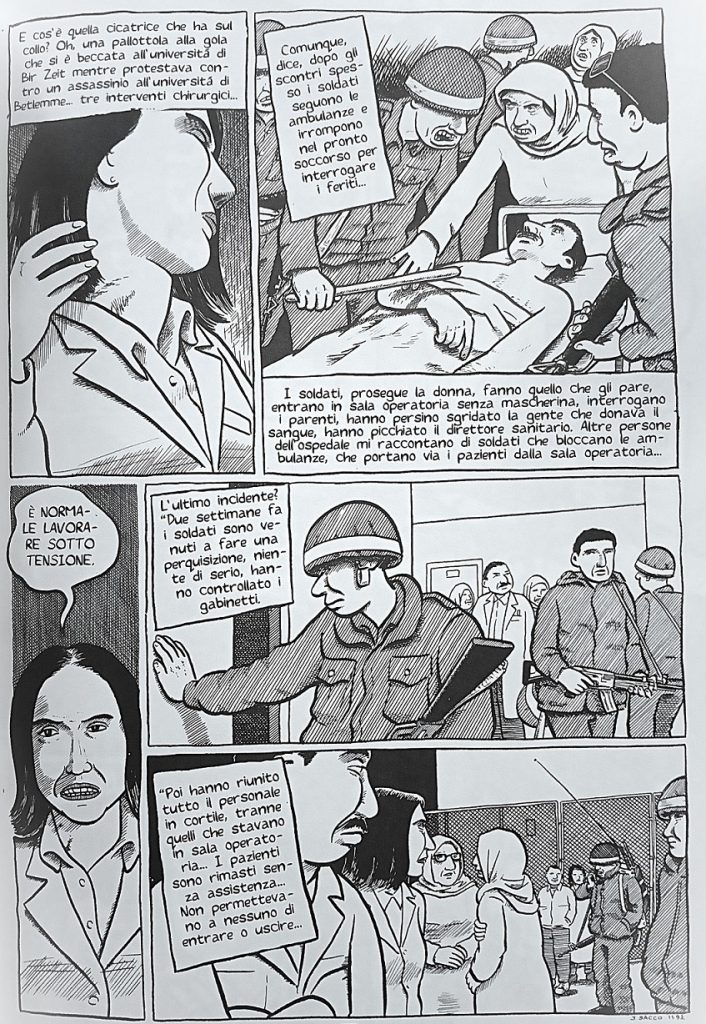

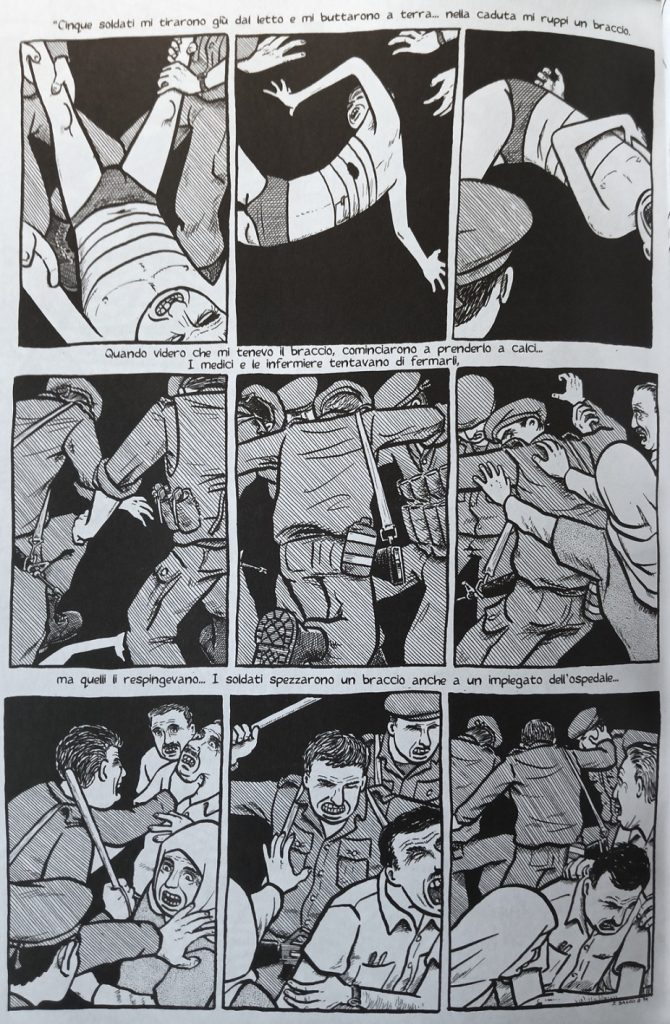

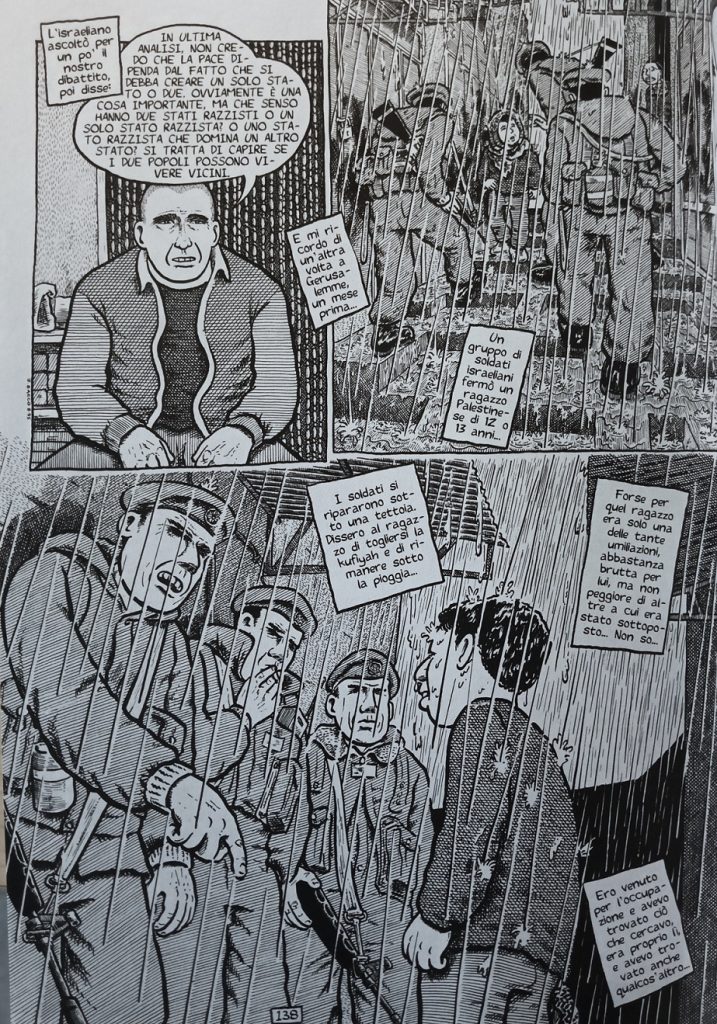

Palestina (Mondadori) è il reportage dei due mesi trascorsi in Israele, nei Territori Occupati della Cisgiordania e nella striscia di Gaza, dal giornalista-fumettista Joe Sacco tra la fine del 1991 e l’inizio del 1992. In questi due mesi Joe Sacco ha incontrato un gran numero persone, soprattutto palestinesi, ma anche israeliani, bevuto tantissimo tè, raccolto testimonianze, racconti e fotografie – insieme all’amico fotografo Saburo – che poi ha fatto rivivere sotto forma di fumetto, in una delle più potenti opere di graphic journalism mai realizzate. Il suo stile è realistico e dettagliato, il suo tratto un po’ underground, marcato ed emozionale nei visi, quasi caricaturali, e nelle movenze enfatizzate, grazie ai quali le persone da lui incontrate prendono vita tra le pagine del libro. Insieme a loro un fiume inarrestabile di parole e pensieri (quelli di Joe Sacco), che si inseriscono da ogni parte nelle vignette, a volte prendendo il sopravvento, a volte guidandoci all’interno dei disegni. E non vi spaventate se a prima vista le tavole sembrano un po’ confusionarie, leggendo tutto fila alla perfezione. Joe Sacco è un giornalista, e fumettista, straordinario.

Ma veniamo al contenuto, anche se non è facile sintetizzare in poche righe le testimonianze – e le esperienze dirette – raccolte e vissute da Joe Sacco, e poi raccontate nelle quasi trecento pagine di Palestina. Joe arriva a Nablus (la più grande città della Cisgiordania) con la voglia di immergersi in prima persona in un mondo di cui si parla molto ma si sa poco, vittima di una narrazione che mette sempre le mani avanti parlando di complessità e associa la Palestina al terrorismo, come lui stesso ammette nelle prime pagine del libro. Da osservato e narratore esterno, inizialmente si sente quasi travolgere dalla necessità di raccontare dei palestinesi e dall’assillante presenza di bambini e ragazzini, ma a poco a poco entra sempre di più nella vita di un popolo che già nei primi anni ’90 viveva – o meglio sopravviveva – da decenni in uno stato di costante tensione e precarietà, tra coprifuoco, retate dell’esercito israeliano e incursioni dei coloni armati.

Joe Sacco ascolta i racconti dei palestinesi, cercando le testimonianze di chi ha vissuto gli avvenimenti in prima persona, a partire dagli anziani costretti a lasciare le loro case e i loro villaggi nel 1948, l’anno in cui è nato lo Stato d’Israele. E poi le famiglie a cui hanno sradicato gli ulivi o distrutto la casa con le ruspe, per ritorsione o semplicemente per dare un esempio. Viene portato negli ospedali a fotografare le condizioni di chi è stato ferito alle manifestazioni, dove i medici gli raccontano delle incursioni dei soldati, fin dentro le sale operatorie, dei pestaggi subiti da pazienti e perfino dal personale sanitario. Raccoglie le testimonianze di persone di tutte le età a cui è stato ucciso un famigliare o che sono state arrestate per i più disparati motivi, spesso per semplici sospetti o controlli, delle detenzioni amministrative in condizioni disumane, che durano settimane o mesi in attesa di un’accusa che spesso non arriva mai, cercando di estorcere confessioni con torture fisiche e psicologiche, se pure sotto l’apparente legalità di quelle che vengono definite “pressioni moderate”. A cui non tutti sopravvivono.

Quello di Joe Sacco è un racconto preciso e approfondito che, senza dare giudizi, mette in luce le reali condizioni di un popolo di cui descrive la vita quotidiana, le contraddizioni (ad esempio intervistando le donne di Gaza e quelle del movimento delle donne palestinesi) e la rabbia, ma anche la dignità con cui resistono e sopravvivono, curando aspetti come l’istruzione, la cultura, la solidarietà reciproca, l’assistenza ai disabili e l’accoglienza dell’ospite, fattore quest’ultimo che spesso lo mette in imbarazzo. Nel corso della sua permanenza in Palestina, Joe Sacco viene ospitato nelle loro case, ne condivide le abitudini e i ritmi di vita, scanditi da coprifuoco, posti di blocco e retate. La narrazione è così coinvolgente che sembra di essere lì con lui, sballottati da Nablus a Gerusalemme, da Hebron a Ramallah, e poi nei campi profughi della Striscia di Gaza, tra il fango e le baracche di lamiera di Jaballa, fino al confine egiziano nella città divisa di Rafah. E, se pure il suo obiettivo era testimoniare le condizioni di vita del popolo palestinese, riporta anche il punto di vista di alcuni israeliani, tra cui alcune ragazze che lo portano a visitare Tel Aviv.

Joe Sacco

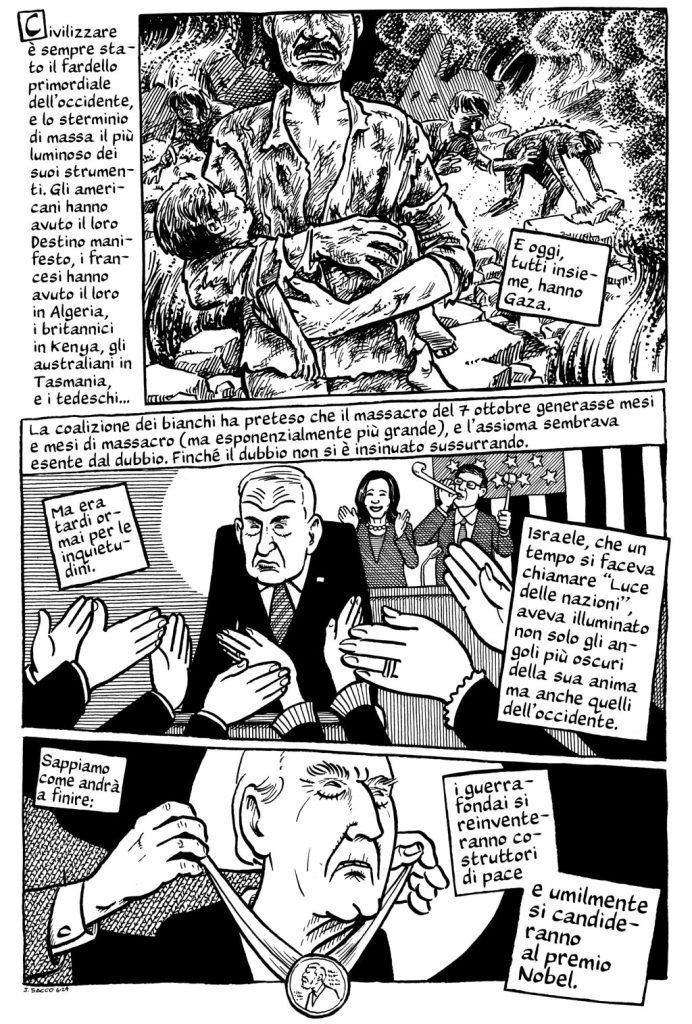

Joe Sacco è nato a Malta nel 1960, ha vissuto in Australia e poi in America, dove si è laureato in giornalismo nel 1981. Dopo l’esperienza in Palestina (premiato con l’American Book Award nel 1996), nel 1995 Joe Sacco è stato a Sarajevo e nelle zone di guerra circostanti, realizzando un’altra importante opera di graphic journalism: Gorazde. Area protetta (in Italia pubblicata da Mondadori). Nel dicembre 2004 segue un battaglione dell’esercito americano in Iraq, traendone un reportage che viene pubblicato da The Guardian in Inghilterra, da Libération in Francia e da Internazionale in Italia. Torna ad occuparsi di Medio Oriente nel 2009 con Footnotes in Gaza (in Italia Gaza 1956 – note ai margini della storia, Mondadori), di cui è possibile leggere un estratto su Internazionale n. 832 del 5 febbraio 2021 e, recentemente, con The war on Gaza, pubblicato in Italia su Internazionale n. 1567 del 14 giugno 2024. Il suo ultimo libro è Tributo alla terra (Rizzoli-Lizard 2020), in cui parla delle condizioni di vita dei nativi Dene nel Canada nordoccidentale, divenuto terra di sfruttamento per l’estrazione di petrolio e gas, ma anche l’orrore delle storiche residential schools, collegi cattolici in cui venivano rinchiusi i figli dei nativi – strappati alle famiglie – per cancellare in loro ogni traccia di identità.

Ritratti di guerra di Ángel De La Calle

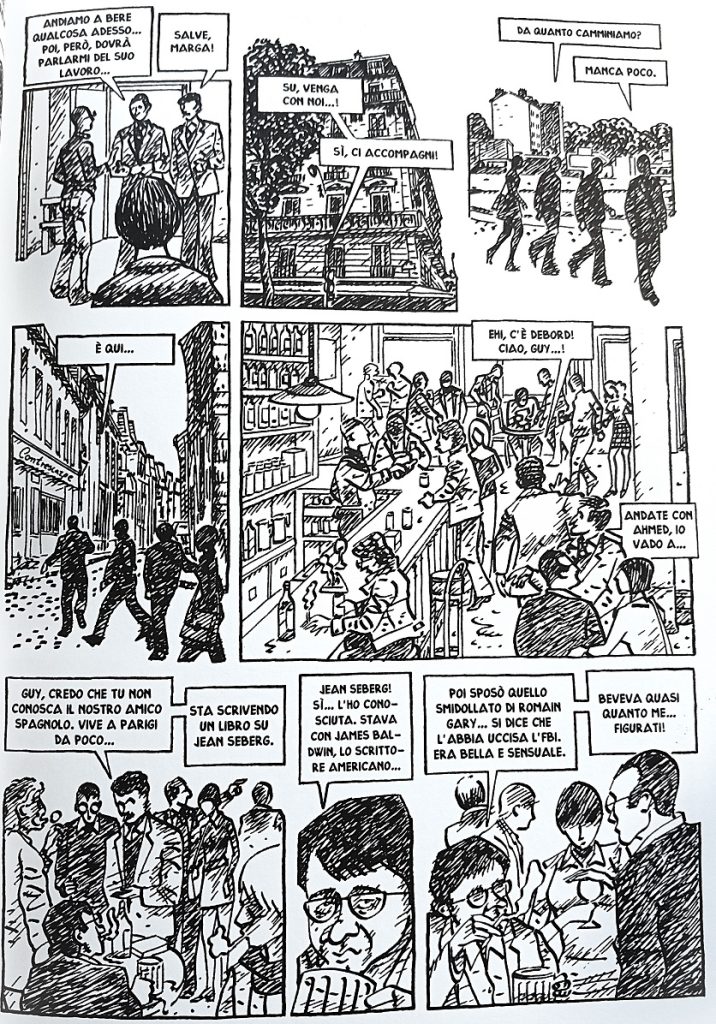

Anche Ritratti di guerra (Pinturas de guerra nell’edizione originale spagnola della Garbuix Books) di Ángel de la Calle, pubblicato nel 2017, ha vinto numerosi premi in Spagna ed è stato selezionato al Festival de la Bande Dessineé di Angoulême nel 2019. Ritratti di guerra racconta la vita di quattro pittori latinoamericani sopravvissuti alla repressione e alle torture nei loro paesi d’origine, che si ritrovano nella Parigi dei primi anni Ottanta, in cui arriva anche un giovane Ángel de la Calle a cercare notizie per il libro che sta scrivendo su Jean Seberg, star di Hollywood, regina della Nouvelle Vague, attrice in Fino all’ultimo respiro di Jean-Luc Godard e attivista “suicidatasi” in circostanze misteriose.

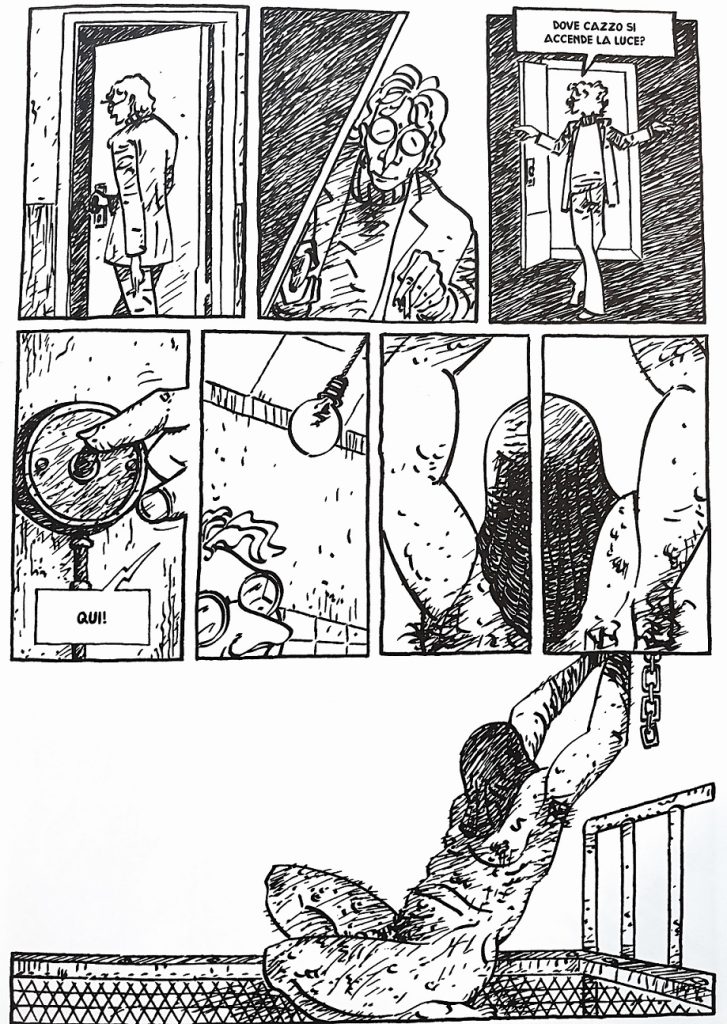

Il primo capitolo è ambientato in Cile, negli anni ’70, durante una festa in una grande villa in cui risiede un uomo d’affari statunitense con la moglie. Gli ospiti bevono, conversano di arte e cultura, solo un poco di politica, argomento che desta qualche inquietudine. Al piano di sotto, nemmeno tanto di nascosto, due aguzzini si prendono una pausa sigaretta, scherzano sulle loro crudeltà, mentre nelle stanze delle torture dietro di loro ci sono uomini e donne nudi, legati a ganci e a tavolacci, la testa coperta da grezzi cappucci. Una situazione che il tratto sintetico, ma preciso e graffiante, affilato – quasi da incisore – di Ángel de la Calle, ci restituisce con una agghiacciante verosimiglianza, se pure senza alcun compiacimento grafico, ma anzi con grande rispetto per quegli uomini e quelle donne. Un inizio potente e sconvolgente, che dà il senso di quel peso che si portano dietro i quattro protagonisti nel loro esilio parigino.

A Parigi il giovane Ángel incontra artisti e personaggi bizzarri, che lo coinvolgono nelle loro nottate in giro per locali, nelle loro discussioni su arte e filosofia, qualcuno anche nei suoi traffici. La sua attenzione viene attirata principalmente da quattro pittori: la cilena Marga Alvar e i suoi amici Enrique Mrak, del movimento Tupamaros uruguaiano, e Matías Michel, del movimento Montonero argentino, ma anche da Xavier Barragán, artista messicano che vive recluso nel suo studio. Fuggiti dai loro paesi – con cui mantengono un forte legame emotivo – trovano rifugio in una Parigi malinconica, in cui nell’arte come nella politica, convivono una pluralità di correnti e tante contraddizioni.

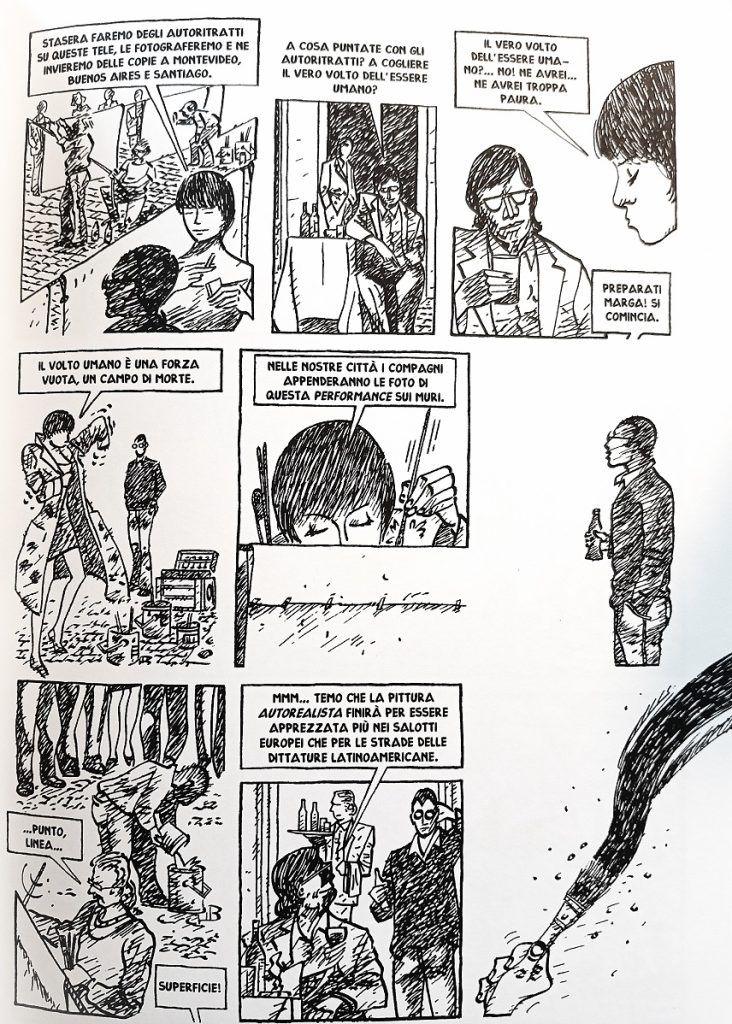

Ritratti di guerra parla soprattutto del rapporto tra creazione artistica e realtà e di un movimento misconosciuto, gli Autorealisti, che – come dichiara Marga – usano “l’autoritratto in maniera critica. Abbiamo avuto esperienze comuni in passato… e siamo sopravvissuti. Lo sguardo dell’autoritratto è la memoria della barbarie infinita… della barbarie contemporanea…”.

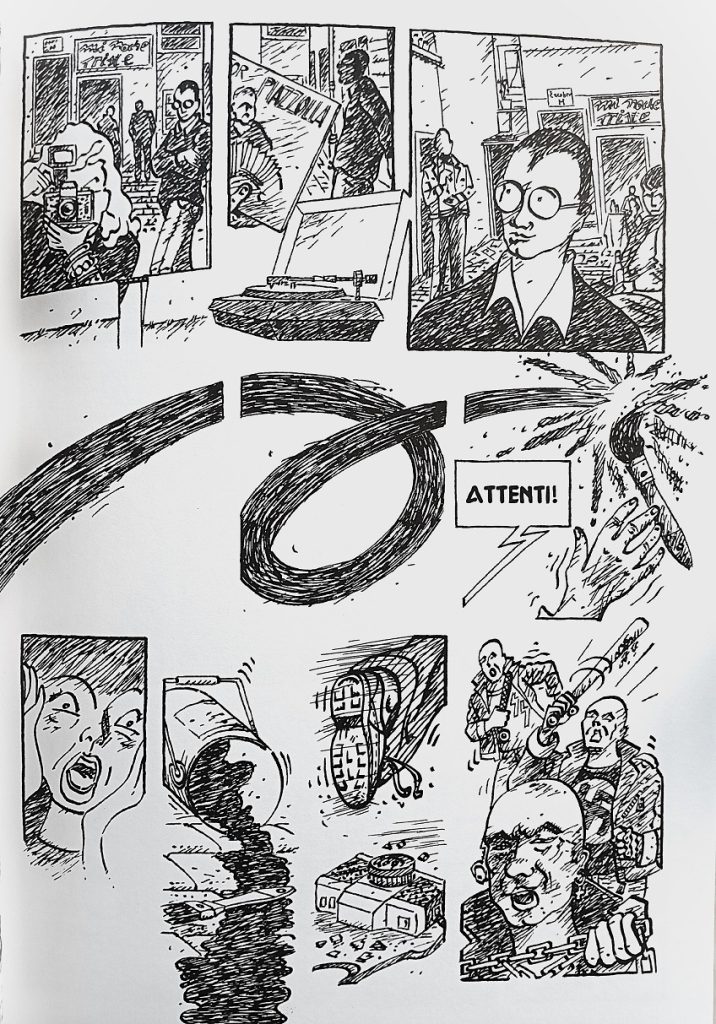

Barbarie che continua a perseguitare i pittori esuli a Parigi, dai manganelli degli skinhead che vengono a distruggere le loro opere, agli inquietanti agenti segreti appassionati d’arte che li tengono d’occhio, come il Colonnello Devos – che in Algeria veniva soprannominato il Colonnello della morte – e il suo amico americano Steve Rogers, il proprietario della villa cilena nel cui interrato operavano i torturatori.

Anche Ángel De La Calle, che ha lavorato a questo graphic novel per dieci anni, mette in risalto l’umanità e la fragilità dei personaggi che incontra, spesso in bilico tra coraggio e paura, perché sono esseri umani e non eroi.

Tra gli elementi che accomunano queste tre opere fumettistiche c’è infatti quella di farci entrare nelle vite delle vittime delle barbarie. I sopravvissuti, ma anche tutto quelli che sono morti nei campi di concentramento, i desaparecidos sudamericani, i palestinesi uccisi sotto i bombardamenti, sono – come noi – persone che hanno idee e aspirazioni, pregi e difetti, sentimenti e passioni.

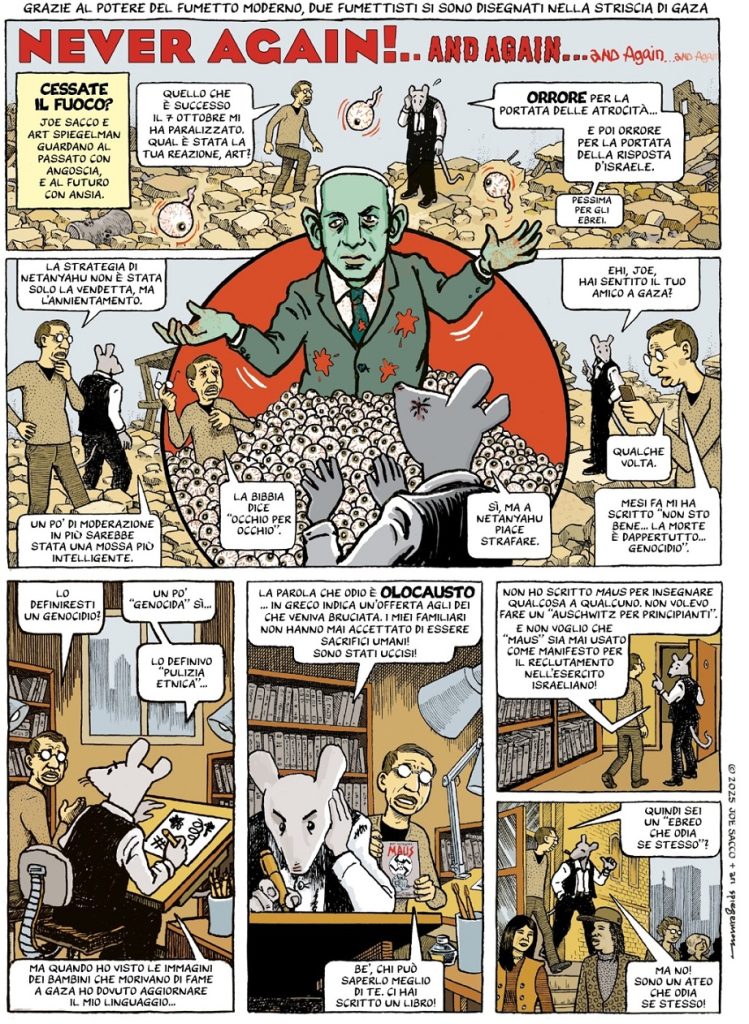

Mai più! di Joe Sacco e Art Spiegelman

Quando ho iniziato a pensare – e poi a scrivere – questo articolo non lo sapevo, e non avrei potuto immaginarlo. Eppure è successo: Art Spiegelman e Joe Sacco hanno realizzato un fumetto a quattro mani su Gaza, pubblicato in Italia su Internazionale n. 1601 del 14 febbraio 2025 e leggibile gratuitamente a questo link. Da leggere. Per cui non dirò altro, se non ripetere le parole con cui ho iniziato l’articolo: i Fumetti sono una cosa seria. E forse non salveranno il mondo, ma fumettisti come Art Spiegelman, Joe Sacco e Ángel De La Calle, con i loro fumetti ci fanno riflettere sul fatto che potrebbe essere un mondo migliore.

tavola tratta da Tre war on Gaza di Joe Sacco

Immagini ©Art Spiegelman / Einaudi Editore / Joe Sacco / Mondadori / Internazionale / Ángel de la Calle / 001 Edizioni